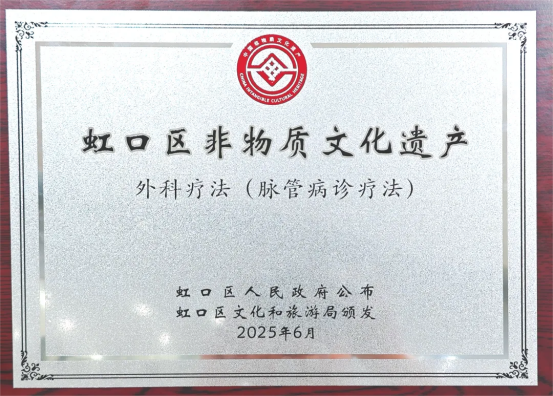

2025年6月14日,在“2025年虹口文化遗产季”活动中,虹口区第十批非物质文化遗产代表性项目正式公布,上海市中西医结合医院的外科疗法(脉管病诊疗法)和内科疗法(痿痹病诊疗法)作为其中的重要项目,被正式列入非物质文化遗产名录,并在活动现场获得了铜牌与证书。

这一举措不仅是对上海市中西医结合医院在传统医学领域深厚底蕴和精湛技艺的高度认可,也标志着这两种诊疗法在文化传承与保护方面迈出了重要一步。

项目介绍

外科疗法(脉管病诊疗法)

脉管病,包括侵犯外周动脉、静脉、皮肤血管、肌腱、淋巴管类疾患和神经性血管疾患等50多种不同的病症,涵盖了血管内科、血管外科、皮肤科、神经科和骨科等众多学科领域。上海市中西医结合医院奚氏脉管病学术流派是我国著名的中医周围血管病科流派,在诊疗脉管病方面特色明显,创立了脉管病诊疗法,成为海派中医中一颗璀璨的明珠。脉管病诊疗法起源于20世纪初,历经百年传承,肇始于张近三,经奚九一创新形成完整体系,第三代传承人曹烨民推动其标准化与国际化。20世纪初,张近三融合夏氏医学创立疗法雏形;20世纪50年代起,奚九一开始探索脉管病的诊治,提出"因邪致瘀、祛邪为先"理论,将糖尿病足截肢率降至3%;进入21世纪,曹烨民带领第四、五代传承人团队守正创新,不断拓展脉管病的学术内涵,在全国各地开枝散叶,建立全国最大脉管病专科,牵头长三角联盟及标准指南制定,培养硕博30余名,发表论文200余篇,获科技奖10余项。五代传承中,学术流派从经验医学发展为国际领先的诊疗体系,形成"祛邪扶正"核心理论,开创中医外科治疗新模式,惠及全球患者。

第一代传承人——张近三

奠基时期:融汇古今,始肇岐黄。脉管病诊疗法起源于沪上名医夏(应堂)氏医学传人张近三教授(1891~1978),18岁时随沈兰谷学中医,一年后又负笈来沪,拜沪上名医夏应堂为师。张近三白天随师侍诊,夜间诵读经典朝夕相从,耳提面命,越六年而得师门真传。学成后回松江行医10余年活人无数,名噪一方。1937年“八”后复到上海,在徐重道、余天成等药号坐堂设诊。1956年任上海金融工人医院中医科主任,1958年起任虹口区中心医院中医科主任。他业医50余年,擅治内外科疑难杂症,如重症肌无力、脉管炎等,临床用药机变灵活,且有独到之处。

第二代传承人——奚九一

体系形成期:理论突破,技术创新。奚氏脉管病流派由第二代传承人(师传)奚九一教授(1923~2018年)形成完整的诊疗体系。1953年于上海同德医学院医疗系毕业。1956年参加上海市首届西学中学习班,1961年~1964年脱产师从著名老中医张近三教授学习中医外科。1991年享受国务院政府特殊津贴。1993年被评为“上海市名中医”。1997年任全国名老中医药专家指导老师。并先后荣获全国及上海市劳动模范、全国卫生先进工作者等荣誉称号。奚九一教授是我国著名的中西医结合脉管病专家和学术带头人, 从事中西医结合临床、科研、教学工作70多年,在诊治脉管病(周围血管病)上首创“因邪致瘀、分病辨邪、分期辨证、祛邪为先”的学术观点。1987年首先发现并报道了“奚氏糖尿病足筋疽”的新病症。奚九一教授还通过多年研制,筛选内服及外用制剂70余种,用于治疗血栓闭塞性脉管炎、肢体动脉硬化性闭塞症、糖尿病足坏疽、深静脉血栓形成、游走性浅静脉炎、静脉曲张综合征、自身免疫性血管炎丹毒、慢性淋巴肿、多发性大动脉炎、痛风等30余种疾病,其临床总有效率达到95%以上,对疑难脉管病坏疽二级以上的重症,其截肢率平均降至2%~4%,达到国内领先国际先进的水平。脉管病学术流派在此阶段发展壮大,形成完备的脉管病诊疗体系。

第三代传承人——曹烨民

学科拓展期:守正创新,名满全国。第三代传承人(师传)有曹烨民(代表性传承人)、柳国斌、张磊、何敢想、赵凯、李萍等,以专科专病诊疗研究为重点,不断拓展脉管病诊疗法的学术内涵,在全国各地开枝散叶,使脉管病在全国范围内具有较高的知名度。其代表性传承人曹烨民(1963~),上海市名中医,享受国务院政府特殊津贴,全国第六批名老中医传承工作室指导老师、全国名老中医药专家传承工作室指导老师、全国基层名老中医药专家传承工作室指导老师,从事外科、中西医结合周围血管病的医、教、研工作近40年,1996年~1999年跟随奚九一教授攻读博士研究生,随后作为上海市中西医结合医院脉管病诊疗中心、脉管病学术流派负责人,传承发展脉管病学术流派,守正创新,提出“因邪致瘀、祛邪为先,扶正和营、瘀去新生”的学术观点,创新性提出基于血管(Vasculopathy, V)、神经(Neuropathy, N)、感染(Infection, I)三个维度的VNI分类体系,打造了全国最大的脉管病专科和糖尿病足临床基地,专科已成为国家临床重点专科(中医专业)、国家中医重点专科、国家中医优势专科、上海市卫健委中医特色专科等,专科开放床位224张,每年收治住院病人6000多人次,门诊量10余万人次;创建上海市脉管病专科联盟、长三角脉管病联盟、全国糖尿病足学术网络;举办了18届全国性“奚氏脉管病学术流派特色诊疗法学习班”;培养培养硕博士30余名。主持整理的糖尿病足诊疗方案已被国家中医药管理局在全国重点专科推广,并列为全国第一批临床路径项目;主持制定了《中医治未病-糖尿病足高危人群》、《糖尿病足袪腐清筋术操作规范》等中医药的标准项目,参与制定了《中国创面诊疗指南》、《中国糖尿病足防治指南》等指南。

第四代传承人(师传)有赵诚、李骥、梁志强、徐磊等40余人,第五代传承人(师传)有邵腾腾、王玉晴、冯丽娜等10余人,正全面开展脉管病诊疗法的传承、创新、发展工作。

在100多年的传承过程中,奚氏脉管病学术流派立足传统中医理论,博采众长,衷中参西,结合临床实践,灵活应用,不断创新,形成了特色脉管病理论、外治法、特色方药等完备的学术体系。包括内服及外用制剂70多种,用于治疗血栓闭塞性脉管炎、肢体动脉硬化性闭塞症、糖尿病足坏疽、深静脉血栓形成、游走性浅静脉炎、下肢静脉曲张炎变综合征、自身免疫性血管炎、丹毒、慢性淋巴肿、多发性大动脉炎、痛风病等30余种脉管病。逐步形成了以国家临床重点专科为核心,上海市脉管病临床基地及创面修复研究基地为载体,上海市中西医结合脉管病研究所、名中医工作室整体发展模式,逐步建成临床、教学、科研一体化平台,在虹口区、上海市乃至全国范围内都具有重要的影响力,全国中医医院学科(专科)学术影响力位居2023年中医周围血管病排行榜第2名。

《外科疗法(脉管病诊疗法)》的入选,标志着脉管病学科发展开启了新篇章。在未来,奚氏脉管病学术流派将秉持 “勤奋创新走向世界” 的理念,不断探索脉管病诊疗的新方法、新技术,推动脉管病学科的理论突破和实践发展,加强与国际医学界的交流与合作,将学术成果和诊疗经验推向更广阔的舞台,为全球脉管病患者的健康福祉贡献中国智慧和中国力量。